ラジオ放送100周年記念展~よみがえった100年前のラジオ~

2025年4月11日

みなさん、こんにちは!

シャープは、2025年3月に国内ラジオ放送開始100周年を迎えたのを記念し、奈良県天理市にある展示施設「シャープミュージアム」にて、「ラジオ放送100周年記念展-よみがえった100年前のラジオで放送を聴いてみませんか-」を開催しました。多くの方にご来場いただき、ありがとうございました!

今回は、ラジオの歴史とイベントの様子をご紹介します。

■ラジオ放送の始まりと国産第1号の鉱石ラジオと真空管ラジオの開発

シャープの創業者である早川徳次は東京でシャープペンシルの事業を営んでいましたが、関東大震災により大きな被害を受け、大阪で再起を図ります。その後まもなくして、日本で初めてのラジオ放送局が開設されるというニュースに触れ、ラジオに興味を持ちます。ある日、大阪の心斎橋にあった時計店を訪れたところ、ちょうど米国製の鉱石ラジオが入荷しており、「常に他より先に新境地を拓かねば、事業の成功はない」という信念のもと、迷わず購入しました。これが運命の出会いとなり、ラジオの事業化へのきっかけとなりました。

購入したラジオを従業員とともに分解し、金属加工の技術を駆使して部品の再現に挑戦。電気の知識が乏しい中でもその形状や仕組みを観察し、試作品を作り上げました。試作段階では、日本での放送が始まっていなかったため、モールス信号発信機から「ツーツー」という試音を送って実験を重ねました。

今から100年前にあたる1925年の3月に東京でラジオ放送局が開局。同年4月、早川徳次たちは、ついに国産第1号の鉱石ラジオ受信機の組み立てに成功し、6月に始まった大阪放送局の仮放送を自分たちのラジオで聴くことができました。この機会を逃さず、鉱石ラジオの生産と販売を開始。第1号の価格は3円50銭で、外国製品の半額以下と、市場のニーズに応える価格設定でした。7月には4機種、月産1万台に達しました。放送開始直後ということもあり、ラジオは大ヒットしました。

苦労して完成させた鉱石ラジオでしたが、実は受信可能エリアが狭く、聞ける場所が限られることと、音が小さく1人または2人でしか聞けないという課題がありました。この課題を解決したのが真空管ラジオです。真空管ラジオは遠方の放送局からの電波も受信でき、スピーカーから大きな音が出るなど、家族で一緒にラジオ文化を楽しめるものでした。早川徳次は真空管ラジオを自社製造することを決意します。

こうしてできたのが真空管ラジオ「シャープダイン」です。ラジオが人々の生活に定着するにつれて「シャープダイン」の人気も上昇、「ラジオはシャープ」と言われるほどの人気を誇るようになりました。

■2種類のラジオを使って現代のラジオ放送を試聴

それでは、イベントの様子を見ていきましょう。

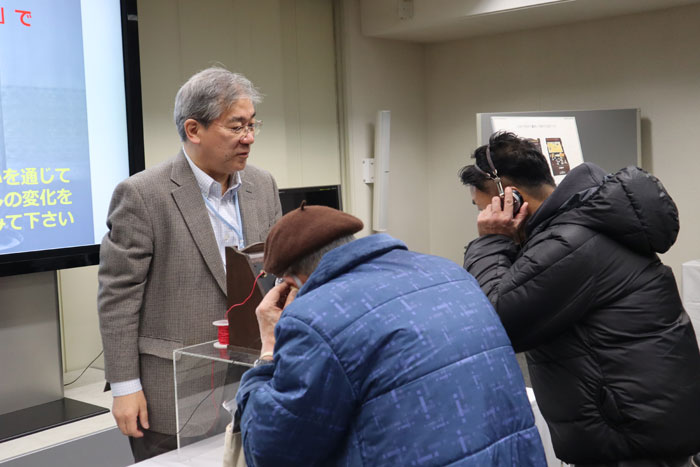

記念展では、100周年に合わせて、国産第一号鉱石ラジオと同じ構造の復刻版と、倉庫に収蔵していた当時の本物の真空管ラジオをリストアして準備し、来場者に、それらのラジオを使って現代のラジオ放送を聴く貴重な体験をしていただきました。

復刻版鉱石ラジオは見た目にもこだわって製作したもので、シャープミュージアムに展示している国産第一号鉱石ラジオの実物に瓜二つです。

復刻版鉱石ラジオには、100年前のヘッドホンをつなぎました。放送は現代のものですが、100年前の音で聴くことができました。

鉱石ラジオは電池などの電源が不要で、ラジオ放送の電波を音声に変換します。100年前にこの仕組みが実現されていたことや、それを現代に再現できたことに多くの方が驚き、その非日常の意外な新鮮さに引き込まれていました。

リストアされた真空管ラジオには、100年以上前の英国製のホーンスピーカーを接続しました。90年以上も前のラジオであるとは到底思えないクリアで大きな音声が流れ、来場者を驚かせていました。

■復刻版鉱石ラジオの製作と真空管ラジオのリストアを手がけたメンバーにインタビュー

今回の復刻版鉱石ラジオの製作と真空管ラジオのリストアを手がけた、シャープで長年勤めたメンバーで構成される「シャープ社友会」ラジオ愛好者同好会のメンバーにインタビューしました。

――今回の特別展の背景や動機について教えてください。――

新型ウイルス流行前、シャープミュージアムをサポートするクラブが社友会にありました。団体のお客様がシャープミュージアムを訪れた際、現役時代の知見を活かして説明員を務めさせていただいていました。そのご縁で、2022年に社友会のアマチュア無線同好会が協力してラジオのコレクション展示イベントを開きました。この経験が今回のイベントにつながっています。その後アマチュア無線同好会が発展的に対象範囲を広げて、ラジオ愛好者同好会として発足したところ、多くのメンバーの加入があり、活発な活動が始まりました。

ラジオ愛好者同好会の中で、荒川さんが所有するイギリスの鉱石ラジオを修理して音を出してみようという話になりました。実際に修理に成功し、音が鳴った時に「せっかくなら、2025年のラジオ放送100周年を機に、シャープの国産第一号鉱石ラジオを修理して音を鳴らしてみないか」という提案がありました。しかし、鉱石ラジオは経済産業省の近代化産業遺産群の1つ産業遺産に認定されている貴重な製品であり、実物を修理するのは難しかったので、本物そっくりのレプリカ製作に方針変更し、今回の企画が動き出しました。シャープの電機メーカーとしての原点を大切にしたいという思いがあり、社友会としてぜひやりたいと考えました。

――製作過程で直面した技術的な苦労や問題点は何でしたか?それをどのように克服しましたか?――

苦労したというより、「楽しかった~!おもしろかった~!」というのが正直な感想です。シャープミュージアムで収蔵されている製品を修理して音を鳴らしてみたいというのは、実は現役の時から思っていたことなのですが、なかなか叶わず、今回は「よし、このチャンスをものにするぞ!」と喜び勇んで提案しました。

鉱石ラジオは100年前の製品なので、もちろん設計図はない、図面もない、部品もなければ音を聞いた人もいない。ないないづくしからのスタートになることは分かっていました。そういう中で、工夫しながら進めるのが本当に楽しかったです。例えば、昔の一枚の写真を拡大して、内部構造を分析し、それに基づいて部品を広範囲に探しました。手に入らない金属部品は自分で原料から加工して製作しました。「創業者の早川さんも当時同じように工夫して作っていたのかな」と当時の方々の職人魂みたいなものに思いを馳せながら作業していました。

真空管ラジオも同じです。当時の図面は残っておらず、回路や部品点数もわかりませんでした。特に部品は、長年の経年による性能劣化が進んでいて危険な状態であると考えられました。そのため、まず現物をよく観察することからはじめ、配線図を起こしました。さらに部品や配線の確認を行いました。これらを一歩ずつ進めて全体を修復し、やっと音が出るところまで蘇みがえらせることができたものです。真空管ラジオは2台現存していて、1台はシャープミュージアムに展示してあるので、もう1台を修理しました。

――ラジオから音が出た時はどんな気持ちでしたか?――

本当に感動しました。YouTubeを見ていると、70年前、80年前のラジオの修理音声はたくさんありますが、90年前のものはほとんどありません。また今回の真空管ラジオのように95年も前のものを私は見たことがありません。95年前のラジオを鳴らしたということ自体非常に珍しい例だと思います。音が鳴った瞬間には、「これでお客様に良い製品をお届けできる」と感動される早川さんの笑顔が目に浮かびました。

初めて音を聞いたときは、感動という言葉以外に表現がありません。中学生の頃からラジオを自分で作っていた経験はありますが、約100年前のラジオの音を聴けるというのは鳥肌がたつほどの感動でした。

――みなさんにとって、ラジオの魅力とは何ですか?今後の展望について教えてください。――

ラジオをリスナーとして楽しむことももちろんですが、私は、広島にラジオのミュージアムをオープンしたいと考えています。米国に10年、英国に8年駐在した経験があり、そこで集めたラジオをコレクションとしてきました。すでに、これらのコレクションの半分を広島に送っており、社友会広島支部のアマチュア無線同好会の仲間達とラジオミュージアムをオープンする準備を進めています。世界中のアマチュア無線家とも毎週「EchoLink (エコーリンク:インターネットを利用するアマチュア無線のシステム)」で交流しており、そういった方々にも来ていただける場所にしたいと思っています。オープンした際には、ぜひ遊びに来てください。

ラジオの魅力の1つは、何かをしながら聴くことができる点です。また、ラジオは社会にとって必要不可欠な存在だと考えています。特に、インフラとしての重要性が高いと思います。ラジオは電波を広範囲に受信することが可能です。そいう意味でも、ラジオの将来は明るいと思っています。

ラジオ、、、早川さんから託されたバトンのようなものでしょうか。

復刻と言うと単に懐古趣味と思われがちですが、今回の記念展は「次」を考えるヒントになったと思っています。今はスマホ全盛の時代で、スマホがないと生活できない世の中です。当時の人も同じで、ラジオ文化にどっぷりだったでしょう。でも、「ラジオの次はどうするか?さらにその次は?」と考えていた人がいたからこそ、ラジオ文化は発展したのです。当時の人がラジオをどう受け止め、どう使ったかを知ることで、スマホの次が見えてこないでしょうか。

「スマホの次はどうしていくのか?」若い方々にぜひ考えてほしいです。それこそ、次世代の日本の電子産業を支える原動力です。今回のイベントが、そのスタートになることを願っています。ぜひ、ご家庭でも「スマホの次」について、夢を語ってみて欲しいです。早川さんから受け継いだバトンをつないでいきましょう!

――ありがとうございました――

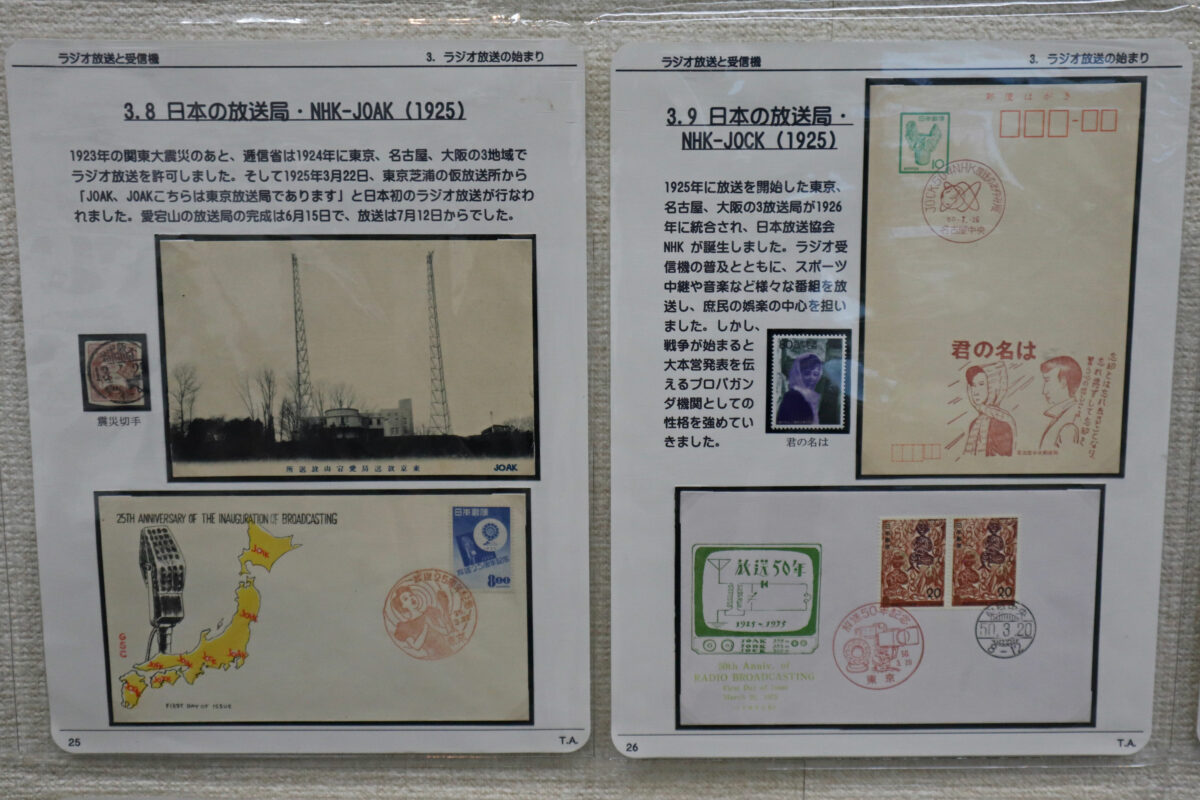

■シャープの歴代のラジオと、ラジオの歴史を切手で綴る作品の展示

記念展では、2台のラジオに加え、ミュージアムに収蔵している26台のさまざまなラジオも展示しました。「国産第一号鉱石ラジオ」からはじまってラジオが発展する様子を一度に見ることができる貴重な機会になりました。

また、ラジオ/テレビに関連する切手の展示も行いました。世界の放送の歴史や技術の発展を、切手などの郵便に関連したマテリアルを使って証明しながら解説する、興味深い展示でした。

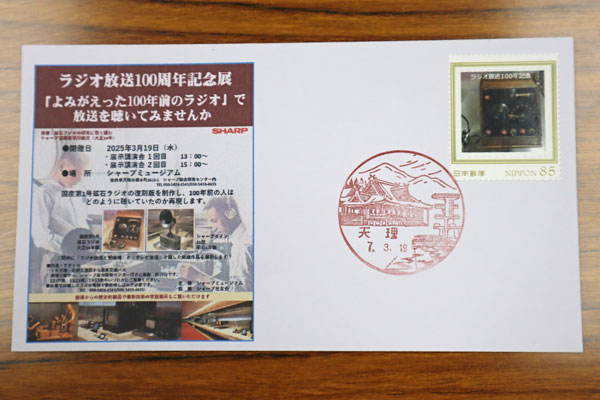

天理郵便局の当日の風景印を押印した、記念カバー(封筒)

「ラジオ放送開始100周年記念展」は、ラジオの歴史や技術の進化を学ぶだけでなく、実際に当時のラジオに触れて、音を聞いていただく機会、体験していただく機会となりました。シャープ現役のメンバーと社友会のメンバーがともに企画したイベントでシャープのモノづくりの歴史に対する情熱や誇り、魂のようなもの、歴史の重厚さを感じていただけたのなら幸いです。

多くの方にご来場いただき、感謝申し上げます。

シャープミュージアムは、ラジオだけでなく、さまざまな技術の進化を体験できる場となっていますので、ぜひ一度足を運んでみてください。皆さんのご来館を心よりお待ちしております!

<関連サイト>

関連記事

-

大阪中之島美術館「みんなのまち 大阪の肖像 [第2期]」に当社の家電製品を出展しています

2022年8月25日

大阪中之島美術館「みんなのまち 大阪の肖像 [第2期]」に当社の家電製品を出展しています

2022年8月25日

-

「セルフガイドサービス」と一緒に、シャープミュージアムを歩いてみました

2022年1月27日

「セルフガイドサービス」と一緒に、シャープミュージアムを歩いてみました

2022年1月27日

-

#夏の自由研究 「家電に生き物が!?」自由研究のテーマはこれで決まり!シャープがお手伝いします!(動画公開中)

2021年7月30日

#夏の自由研究 「家電に生き物が!?」自由研究のテーマはこれで決まり!シャープがお手伝いします!(動画公開中)

2021年7月30日

-

「スキ!」をカタチに熱い想いを伝えたくて -シャープ公式noteがコンテンツマーケティング・グランプリを受賞-

2023年4月27日

「スキ!」をカタチに熱い想いを伝えたくて -シャープ公式noteがコンテンツマーケティング・グランプリを受賞-

2023年4月27日

-

シャープミュージアムで、修学旅行生と当社OBの出会いがありました

2020年1月7日

シャープミュージアムで、修学旅行生と当社OBの出会いがありました

2020年1月7日

-

シャープの復刻版鉱石ラジオが、NHK大阪放送局「BK100年まつり」にてお楽しみいただけます!

2025年5月28日

シャープの復刻版鉱石ラジオが、NHK大阪放送局「BK100年まつり」にてお楽しみいただけます!

2025年5月28日

-

シャープミュージアムで特別展「カメラと電話機」開催中です!

2020年11月17日

シャープミュージアムで特別展「カメラと電話機」開催中です!

2020年11月17日

-

世界最大級の家電見本市「IFA 2025」に出展!

2025年9月18日

世界最大級の家電見本市「IFA 2025」に出展!

2025年9月18日

-

ご来場の皆さま、ありがとうございます。シャープミュージアムで日々繰り広げられる風景を見学担当からお伝えします。

2020年12月3日

ご来場の皆さま、ありがとうございます。シャープミュージアムで日々繰り広げられる風景を見学担当からお伝えします。

2020年12月3日

-

「蓄音機とラヂオ企画展」から聞こえてきたのは、色あせることのない人と音とのつながりでした

2020年3月5日

「蓄音機とラヂオ企画展」から聞こえてきたのは、色あせることのない人と音とのつながりでした

2020年3月5日