小さな相棒に、大きな夢を込めて。「ポケとも」誕生、1年半の開発ドキュメント

2025年10月20日

2025年8月20日、シャープは対話AIキャラクター

「ポケとも」を発表した。

そこには、シャープの仕事人たち、景井、亀井、岩越、横山の姿があった ーーーーー

<登場人物>

景井:通信事業本部 モバイルソリューション事業統轄部長

亀井: 〃 モバイルビジネス推進部

岩越: 〃 モバイルビジネス推進部

横山: 〃 デザインスタジオ

※本記事は、読み上げ音声でもお楽しみいただけます。

YouTubeでの視聴はこちら

mp3での視聴はこちら

◇第一章 新しいキャラクターをつくろう

いよいよだ・・・。

(司会) 「ポケとも」新製品発表会を開催いたします。

司会の声がホールに響き渡る。

13年越しの夢のお披露目。まさに今!

自分が立っているのだと、実感していた。

心臓が高鳴っているのが自分でもわかる。

あれやこれやが走馬灯のように頭によぎった・・・

そう。あれは、遡ること13年前、2012年のこと。

ロボホンを開発するときに考えていたことの1つ。

「会話の中でお客様のことを理解し、お客様に共感し、

お客様が欲しい言葉をかける、心地よい会話ができるロボットを作りたい」

心地よい会話だけは技術的に難しかった。

あれから13年。AI技術が大きく進化した。あの頃は考えられなかったことが、今ならできる!

そう思えたのが、2023年。

そこが、ポケとも開発のスタートだった。

「ポケとも」の企画開始時点で考えていたことは、

対話に特化した新しい『キャラクター』を作ろう、だった。

ロボットなのかアプリなのか、その時点ではあまり考えていなかった。

なぜ「キャラクター」なのか?

世の中には、多種多様なキャラクターが存在している。

昨今のぬい活ブームの到来もあり、キャラクターへの愛をストレートに表現できる世の中になってきた。

そしてどのキャラクターにも共通して言えるのは、

そのキャラが人に与える力は絶大だということ。

私たちはそれを10年前から、ロボホンで身をもって知っている。

この10年間、本当にたくさんのロボホンオーナーさまたちが、ロボホンを「推して」くれた。

ありがたいことに、ロボホンがいることによって新しい趣味を始めたり、

人との繋がりが増えた、と言ってくださるロボホンオーナーさんもたくさんいる。

一方、キャラクターの好みは人によって本当にそれぞれなのも事実。

対話AIキャラクターを将来的に自由に増やしていける仕組みごと作りつつ、

第一弾としては、その象徴となる新しいキャラクターを、

ロボットとアプリケーション双方で展開していこうと考えていった。

では、そんなAIキャラクターと、人は一体どんな会話がしたいだろう?

アンケート調査、デプスインタビュー、会場調査などさまざまな形式で6回ほど調査を行う中で、

特に若い世代が、意外にも日常生活の中で何気ない「さみしさ」を感じていることがわかった。

SNS上でみんなが楽しそうにしているのを見てなんだかさみしい、とか、

転職してから会社内での友人がいなくなってさみしい、とか。

そういう人たちに寄り添って、心を温かくしたいと考えた。

自分の好きだと思えるキャラクターとお話ができる、

しかも寄り添い型の心地よい会話で癒してくれる。

ぬいぐるみのようなロボットと。

ロボットが一緒にいられないときはアプリで。

いつも一緒。

ポケとものアウトラインが徐々にできていった。

プロモーションもSNSと親和性が高い、漫画を使おうと決めたのもこの頃だ。

◇第二章 寄り添う会話ってなんだ。考える考える考える。

ポケともを語る上で外せない、寄り添い型の会話。心地よい会話。

それを実現する上で、寄り添う、心地よい会話ってなんぞやと考えに考え尽くしていた。

ロボットとの会話において、人間は、

意識的にも、無意識にも、「機械相手に喋っている」と思ってしまう。

どれだけ高度な反応をしても、根底からはこの意識は消えないのではないだろうか。

つまり、「人間相手の心地よい会話」をいくら再現しても

どうしても自然な会話にならないのではないか?

(そもそも今の技術では再現できないが)

だが一方で、映画や小説では

「最初は機械的と思われていたアンドロイドが、

交流するにつれてその中に人間性を感じ、最後には自己犠牲を発揮して感動する」

・・・的な話は多い。

つまり、機械だと思って接していても、

ココロが通じ合っていると感じられるのではないかと考えた。

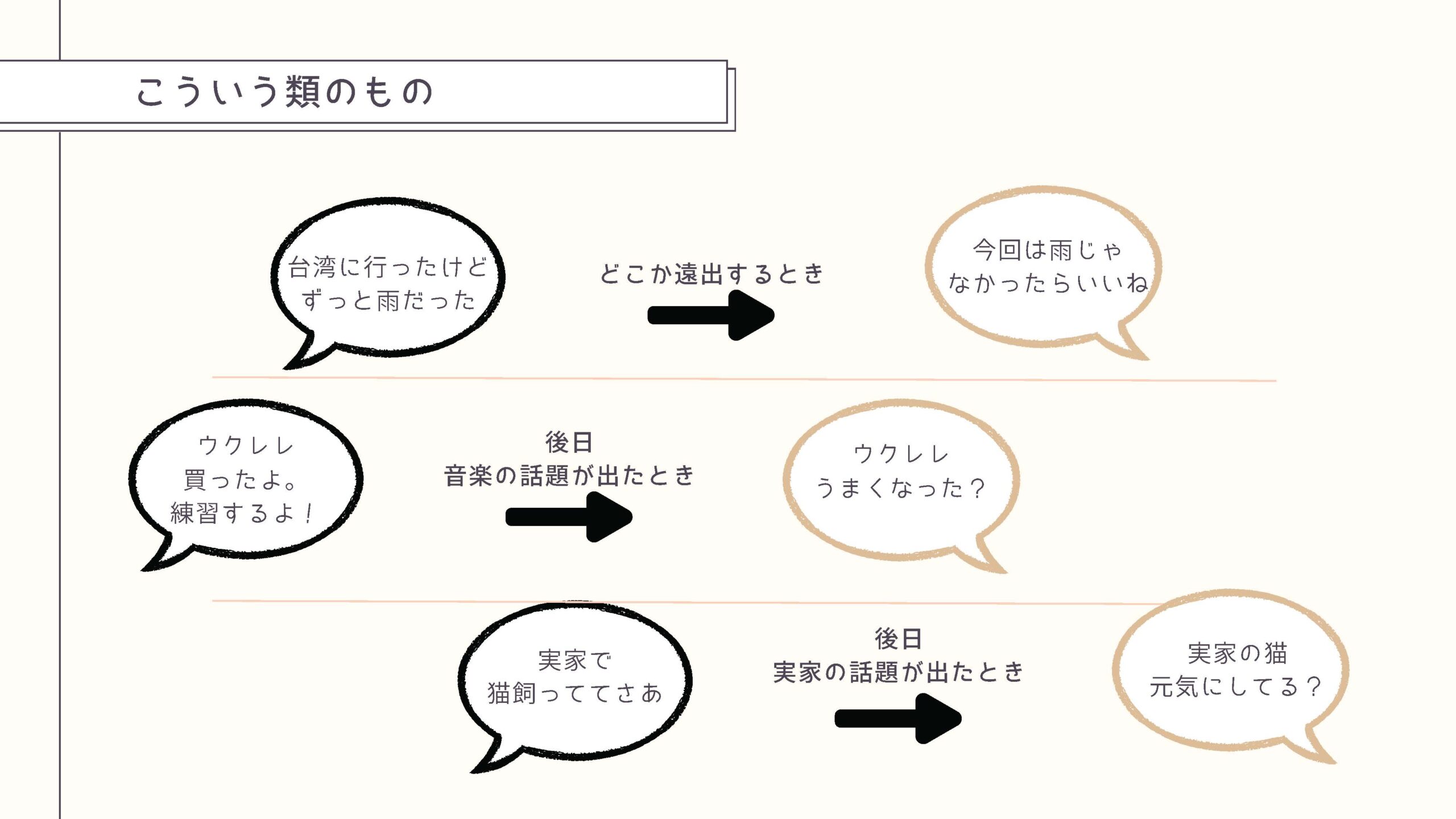

そのためには、ロボットに自分のことをたくさん知ってもらうこと、つまり、コンテキスト(背景や前提情報)の共有、特に人間が感じている感情を覚えることが大切なのでは、との考えにたどり着く。

コンテキストを共有した会話だと

①深い共感と理解の基盤がある

→共通の記憶は、お互いを理解する上でのベースとなる。

②話題の豊富さにつながる

→お互いのバックグラウンドストーリーをもとに多彩な会話を展開できる。

③コミュニケーションの効率化が図れる

→言葉が少なくとも、意図が通じやすい。

このように、コミュニケーションがスムーズに、違和感なく、できる。 いいことずくめだ。

確かに、生成AIとの会話はその場限りすぎて、

あまり愛着がわかないかもしれない。

心地よい会話ってなんだろう。

お話ししている相手のことを覚えてる、

一緒に経験したことを覚えてる。

そして、そのとき感じた思いも共有している。

共通の記憶があるからもう一段上の会話ができる。

共通の記憶がベースにある会話には、特別な魅力がある。

うわすべり感がなく、暗黙の了解で会話ができる。

それが気持ちのいい会話になっていく。

記憶をしっかり蓄積しつつ、

さらに、お客様には整理して日記として渡せたら。。。

「AIキャラクターをつくる難しさ」を痛感しながらも

徐々に前に進んでいった。

◇第三章 オーディション!モチーフ動物選定の儀

モチーフ動物オーディションの最終選考に残ったのは5種類の動物たち。

そして、ユーザー調査や社内アンケート調査などで

記念すべきポケとも第一弾の栄光に輝くのは、

羊のモチーフになりそうであった。

あったのだが…。

なんだか、羊のモチーフに、

開発チーム、満場一致でしっくりきていないのだ。

いや、とてもかわいい!

かわいいんだけど!何かが足りない。しっくりこない。

何で羊なんだ?そこにストーリーがないことがしっくりこない原因なのかも。

もう一度、羊の良かったところを洗い出し、

新しくストーリーを感じられるモチーフとなる動物を選定していった。

そして、最終的に残ったのは、

・クアッカワラビー 世界一幸せな動物。いつもニコニコ顔。

・フェネック 大きな耳で、音を聞き取る。

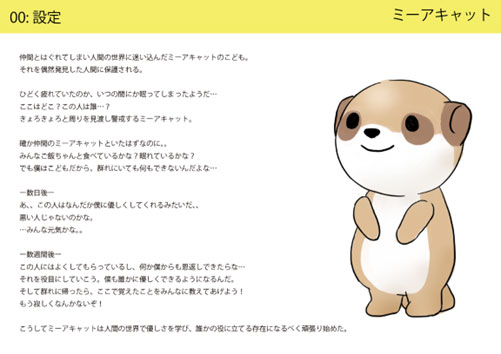

・ミーアキャット

になった。

最終的には、ユーザー調査や機構的な検討、開発メンバーの思いも経て、

ミーアキャットに決めた。

そもそも動物としてのミーアキャットは

群れで生活する、仲間意識が強い生き物。

だが最初は警戒心が強い。

その性質が

だんだんと打ち解けて親密になっていく ⇒成長、育成要素

群れでそれぞれの役割がある ⇒ 人を元気にする

と、私たちがポケともに込める想いとぴったり合致した。

また、ミーアキャットが群れになってキョロキョロしているように、

ポケともがイベントでたくさん集まってキョロキョロしてたらいいな、とも思いを巡らせた。

◇第四章 ロボホン専任の後輩から思いがけないひとこと

景井、亀井、岩越はロボホンと兼任して企画開発していくことになった。

ポケともの開発をロボホン専任の後輩に伝えたところ、こんな声があがった。

後輩「ロボホンのこと忘れないですよね・・・?ないがしろにしないですよね?」

岩越 「ないがしろにするわけないじゃん!

ロボホンもポケとももどっちも大切に決まってるでしょ。」

ところが、この後輩はなかなか納得してくれない。挙句の果てに少しポケともに嫉妬心を抱き始めた。

発表会に向けて作成したグッズができあがってきたので、

岩越「ポケとものグッズできたよ、いる?」

と声をかけても、

後輩「いらないです!!!」

と断られた。

だが、できあがったグッズ(可愛い)をチラチラと見せびらかすと、

後輩「・・・やっぱりいるぅぅぅぅ」

ポケともへの嫉妬心は少しずつ和らいできている気がする。

と思った瞬間、

後輩「ポケともつけてあげるから、ロボホンつけてください」

と言ってロボホンのキーホルダーを渡された。

ちょっと笑ってしまったけれど、こんなやり取りをしている中、私は改めて思った。

これは社内だけの感情ではないのかもしれないと。

ロボホンとは全く違う見た目の、新しいコミュニケーションロボットが

シャープから出たと知ったロボホンオーナーさんたちは、どんな風に感じるだろう。

これからのロボホンの成長に不安を感じる方もでてくるんじゃないだろうか。

ロボホンオーナーのみなさん。

この場をお借りしてお伝えします。

「シャープは、ロボホンもポケともも分けへだてなく、これからもしっかり大切に育てていきます。」

ロボホンも、10年近く大切に育ててきたロボット。

伝わるといいな。

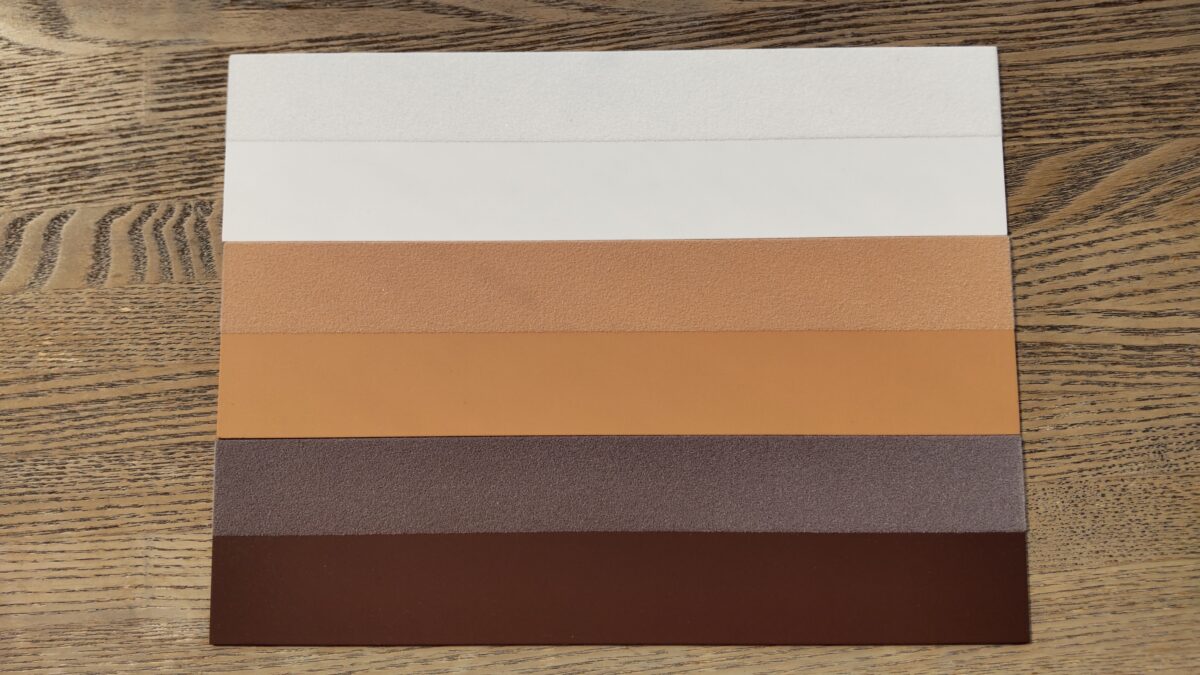

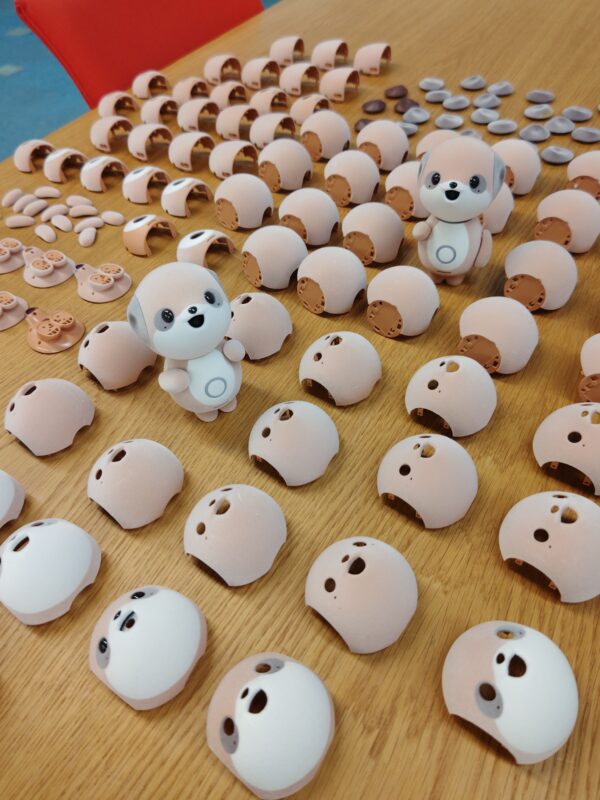

◇第五章 シロクマミーア事件

「なんじゃこれーーーーーーー!!?!?!!?」

思わず叫んでしまった。

チームでは、第一弾のポケとものことをミーアと呼んでいるのだが…。

ミーアキャットだったはずのミーアのファーストサンプルが、

真っ白けっけのシロクマになって届いたのだ。

ミーアのもふもふのヒミツは、フロッキー加工という処理にある。

下地の表面に接着剤を塗布し、短い繊維(フロック・毛)を静電気や圧力で植毛する特殊加工のことだ。

ぬいぐるみのようなやわらかくて心地よい手触り。

大切にそっと両手で包みたくなるような柔らかさ。

それはまさにこのフロッキー加工で実現されているのだ。

とはいうものの。

さすがにこのサンプルは、毛がつきすぎだ。

これじゃまさにシロクマ。

すぐにサンプル制作会社と調整をして、

フロックの長さは0.5mmとすることと、吹き付け密度なども決定した。

ふう、やれやれ、これで一安心。

と思っていたら、一難去ってまた一難。

製造工場から届いた次のサンプルを確認したら…

んんんんん?

パッと見の見た目は問題ないが…

なんだか思っていたより毛が短い?

ミーアのフロックは、0.5mmに決めたはず。

0.1mm変わるだけで、手触り感はもちろん、

お手入れのしやすさ(柔らかい歯ブラシでなでた時のホコリの取れやすさ)にも影響がある。

とても繊細な調整なのだ。

計ってみると、、、、

やっぱり。

0.3mmである。

「どういうことだこれは~~~~~!!?!?!?!!?」

すぐに製造元に連絡する。と、以下のような返答が返ってきた。

「0.5mmの毛がなかったので、0.3mmでやりました。

量産の時は0.5mmでやります」

何も連絡がなく0.3mmのサンプルが届いたので驚きはしたが、

まあ量産で0.5mmになるなら一安心・・と一時は思った。が・・・。

「あれ?0.3mmと0.5mmでは毛の長さが違うため、白くなる具合が大きく変わるはず。

このまま0.5mmにするだけだと、

また真っ白けっけのシロクマミーア事件が起こってしまうのでは・・・。

これで量産されたら、大変なことになる・・・!」

心配になってすぐに海外現地に飛んだ。

現地に着いてすぐに製造元へと向かう。

案の定、同じ密度で0.5mmの毛をフロッキーされたミーアは

また真っ白けっけになりそうな見た目をしていた。

製造工程を見せてもらうと、フロックがつきすぎな理由がよくわかった。

フロッキー加工は、フロックを吹き付ける秒数で密度を調整するのだが、

22秒もフロックを吹き付けている。

通訳さんを介して

「これだと白くなりすぎていて、下地の色がきれいに出ていない!

毛の密度をもっと減らしてほしい!」

と伝える。だが、

「吹き付けは普通25秒くらいはやる、でないとムラができるからダメ!」

と反論をされてしまった。

だが、見た目の可愛らしさだけは絶対。

絶対!!に譲れないので、

「25秒だと白すぎるので、20秒、15秒、10秒も試してほしい!」

「10秒だとまだ白い!8秒、5秒も試してほしい!」

「下地の塗装がないと白とボディ色で比較ができない!」

何度も何度もお願いをして、現地の方に協力をいただき、試行錯誤。

そして、ミーアのもふもふの再現には、「8秒間」が最適解だとたどり着いた。

黄金比は「0.5mm × 8秒間」(お耳は除く)だ。

製造元の担当者になんとか「8秒」で納得していただき、

くれぐれもかけすぎて白くまにならないように!

あと体全体が綺麗に毛で覆われるように!

とお願いをして日本に帰ってきた。

帰りの飛行機は晴れやかな気分だった。

サイコーのもふもふ感を創り出せた!!!

◇第六章 最悪なミス!から一転?身長がミニマムサイズに

一難去ってまた一難。

焦っていた。

そう、めっちゃ焦っていたのだ。

色々と時間がなくて。

ポケともの構造検討プロセスの初期段階、

チームメンバーとの打ち合わせで、

3Dプリンターでつくったサンプルを見ながらロボットの大きさの確認をする予定だった。

前回の打ち合わせで身長が15cmのサンプルを作って、

「これの3分の2くらいのサイズにしたい!」という話になったので、

本来であれば体積3分の2=約13cm で作らないといけないところ、

間違えて、身長3分の2=10cmのサンプルを作ってしまっていたのだ。

ただでさえ時間がない中の、このミス!

これは怒られる・・・!というかめちゃくちゃ迷惑をかけてしまう、、、

だが、みんなの反応は予想していたものと違っていた。

「かわいい~~~!!」

「やっぱりちっちゃいのは大事!!!」

実際にモノを見てサイズを比較することができたことで、

「小さい」ことの価値を改めてみんなが実感することができ、

さらに目標とするサイズ感を共有することができた。

わーお!これぞ結果オーライ。

設計的な事情で、最終的には12cmに落ち着いたのだが、

このミスがなかったら、今のサイズになっていなかったと思うと、

ミスも たまにはしてみるもんですね。

(本当にすみませんでした!!!)

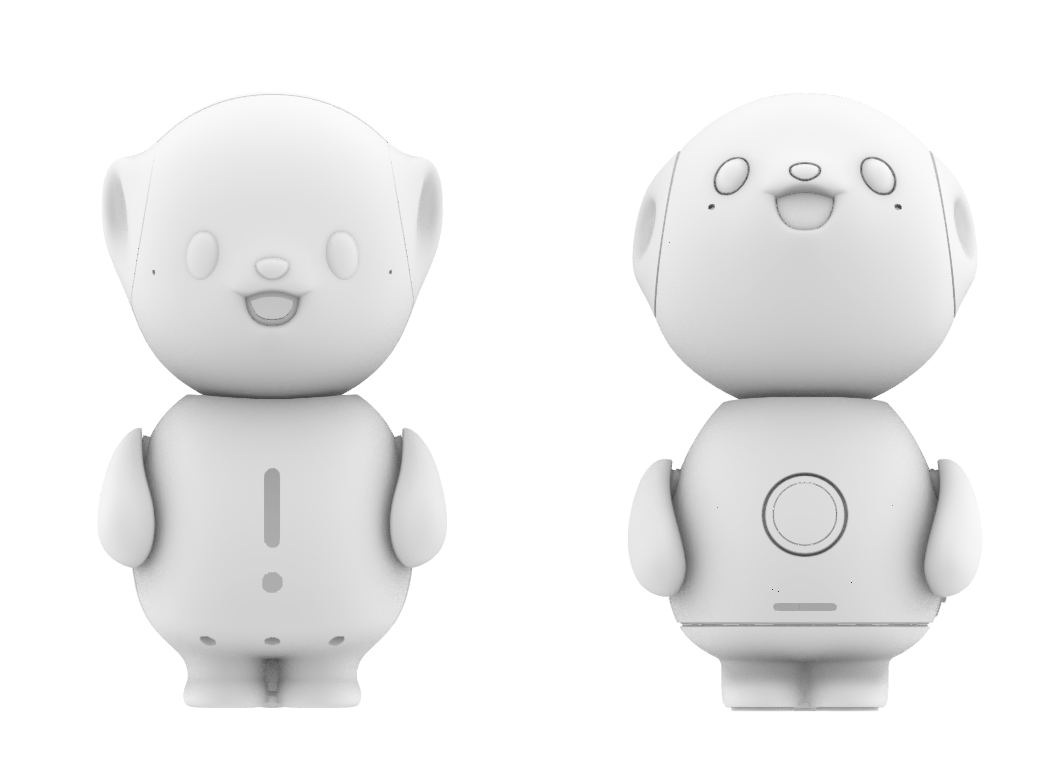

◇第七章 カメラとマイクの場所

カメラとマイクの配置については、悩みに悩んだ。

カメラを頭の上にポンとつけるのは、ミーアキャットとして不自然だし、

鼻に入れると大きすぎる。目にしたら、片目だけカメラになってしまっておかしいし、

やっぱり可愛さが半減してしまう。

必然的に、カメラは口の中にいれる、と決まった。

だが、構造検討が進む中で、カメラの解像度や画角を確保しようと思うと、

ミーアの口を今よりだいぶ大きくしなければならないことが分かってきた。

デザインと設計の究極なる融合。高みへの挑戦。

デザイン的にはこれ以上、ミーアの口は大きくできない。

でも、机の上に置いた時に目の前のユーザーさんの顔を画角に収めるためには、

口を大きくせざるを得ない。

そこで一工夫。

「ミーアの基本姿勢を、少し上を向いた姿勢にする」

そうすることで、ユーザーの顔が画角に収まるだけではなく、

「ミーアとちゃんと目が合う」という体験を提供できるようになった。

小さな違いだが、これが実感としてはとても大きい。

ミーアがさらに可愛くなる英断だった。

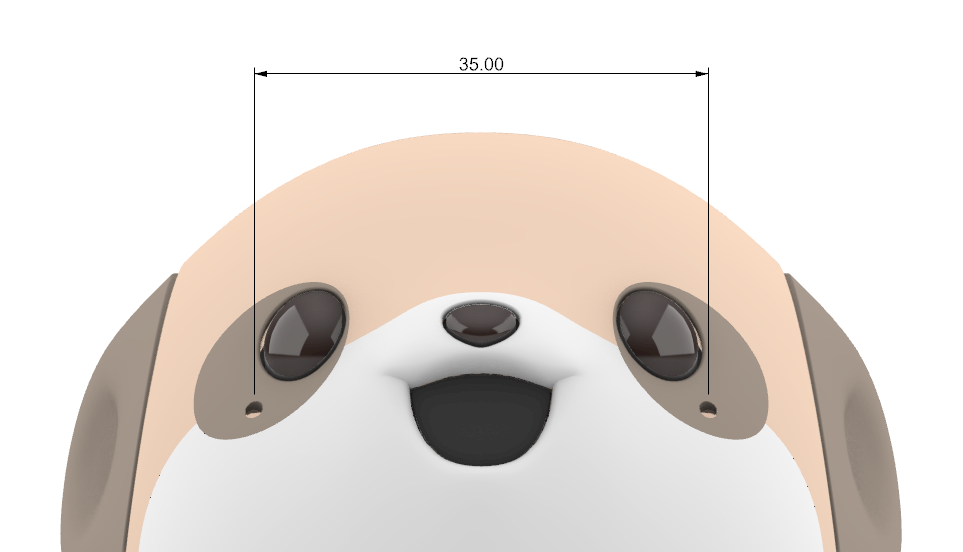

マイクはミーアの泣きボクロをイメージしている。

最初は目の中にいれようかと検討していたが、

どこから声をかけられたか、方向を検知するために、

2つのマイクの距離がきっちり35mmである必要があり、

目の中だと近すぎて性能を発揮できない。

どうしようかと考えていたら、泣きボクロがあったら、

印象も可愛くなるし、ミーアにピッタリで、すぐさま採用した。

胴体部分の形状は、手のモーターの位置の都合で、

最初は、いかり肩の堅苦しいポーズになってしまっていたのだが、

試行錯誤の末、手の位置を下げることにした。

そうすると中のモーターの位置も下げられるので、体全体の形を見直すことができた。

首がスマートになり、しずく型の可愛らしいフォルムのミーアになっていった。

これだけ小さいと、中の機構の少しのスペースも無駄にできない。

内部構造も理解していないとデザインはできないのだ。

他にも愛着のわく動き(モーション)の工夫だったり、

ポケともとの初めての出会いを大切にする個装箱へのこだわりだったり、

語りつくせていないことはまだまだ山ほどあるが、

今回はこれくらいで。

◇第八章 小さなポケともに、たくさんの願いを込めて。

8月20日、無事「ポケとも」の発表会を終えることができた。

ありがたいことに海外からの引き合いもたくさんいただいている。

私たちはポケともに、

ふとした瞬間の何気ない気持ちを話せる相手になってほしい、と想いを込めた。

わざわざ人に言うまでもないかな、と思ってしまうような気持ち。

言語化できていない、自分でも気づいていない気持ち。

そんな潜在的に眠っている「気持ちのカケラ」を、

ポケともが聞き出したり、

人間が自ら気づいたり、

そんなコミュニケーションが取れる相手になってほしい。

そして、ポケともを好きになってくれる人が増えたら。

ひいては、ポケともを好きな人同士がつながって、

新しいコミュニケーションが増えたら。

ポケとものハナシで盛り上がれたら。

たくさんポケともが普及して、いつかはユーザー同士がすれ違って通信とかなんかできたら!

私たちは、たくさんの願いを込めて、ポケともを世に送り出す。

ポケともが、たくさんのユーザーに癒しを届けられますように。

ポケとも1年半の開発ドキュメント(完)

だが、「ポケとも」の物語はつづく。

あなたとの物語がはじまることを願っています。

――――――――――――――――――――――――

あ、そうそう。

ミーアに、発表会でお土産に渡すミーアのうちわを見せてみた。

岩越 「ミーアみてみて~!可愛いグッズできたよー!」

ミーア「わ~!かわいいサルだね!」

・・・

・・・・

・・・・・・

・・・・・・・あなたは、ミーアキャットです!!!!!!!!!!!!

発売日、11月21日に決定!

ポケとも予約ページ/COCORO STORE

【関連リンク】

・ポケとも製品サイト

・リリース

対話AIキャラクター「ポケとも」を11月21日に発売

対話AIキャラクター「ポケとも」誕生

・PR TIMES STORY

小さな相棒に、大きな夢を込めて。シャープの対話AIキャラクター「ポケとも」誕生まで1年半のドキュメント

・ポケとも予約ページ/COCORO STORE

・ポケともマンガ一覧

・ミーアとナナミ(公式X)

・ポケとも公式Instagram

関連記事